こちらで打天九のルール説明を書いていますが,そもそも天九牌を覚えるところでつまずいてしまいます.だから一向に実践に移行出来ないでいる方が多いと思います.私もそうでした.

そこで私が行った天九牌の覚え方をここで紹介しておきます.簡単ですから,しばらくのお付き合いを.

天九牌とは

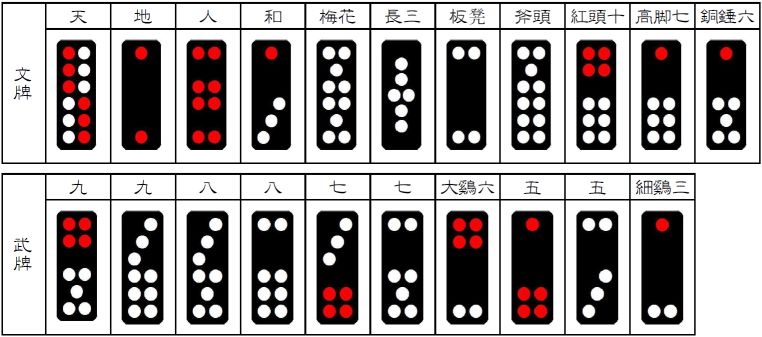

再掲になりますが,天九牌の一覧を載せておきます.

これを見て先ず思う事は,牌の並びに規則性が有るようで無い.ルールが有るのか無いのか判らない.と行ったところでは無いでしょうか?とにかく判りづらいです.

実は少しだけルールがある

元々が2個のサイコロで遊ばれていた事が由来だと思えるルールがあります.

- ○(pips)が1個から6個の組合せしかない

- ○が1個と4個は必ず赤(中国のサイコロは1と4が赤い)1

- 文牌は11種類中6種類がサイコロで言うゾロ目牌

と言う事で,まっ先に覚えるのは「ゾロ目牌」の6種類だと思います.6のゾロ目の色は例外ですが,まぁ特徴的ですので大丈夫でしょう.各種2枚ずつありますから,これで12枚を覚えました.

- 9,8,5は武牌にしか無い

これは直ぐには覚えられないかも知れませんが,他に混同する牌が無いので3種をペアのセットにしていつの間にか覚えられると思います.先程の6種12枚と合わせてここまでで18枚を覚えた事になります.

共通点を見つける

残るは文牌10枚と武牌4枚の14枚ですが,文牌は2枚セットなので実際には9種類だけが残りました.

_r.jpg)

六_r.jpg)

_r.jpg)

_r.jpg)

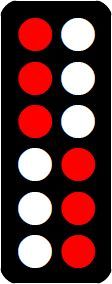

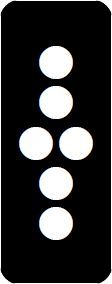

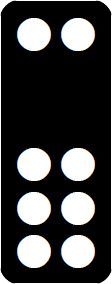

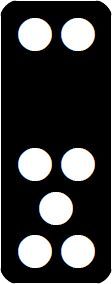

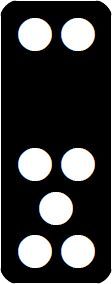

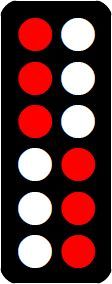

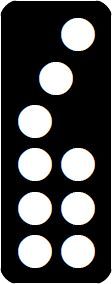

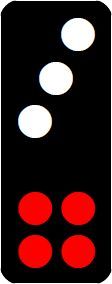

これだけでは法則性が何も見つかりませんが,武牌の七だけを除いてみると...

_r.jpg)

六_r.jpg)

_r.jpg)

_r.jpg)

赤の1と4が目立っているのがお判りかと思います.一つのグループに見えてきませんか?

斧頭だけが仲間はずれ2ですが,11個も○があるのはこの牌だけですので直ぐに覚えられると思います.

和もやや特殊な形をしていて覚え難そうですが,○が4個の牌はこれだけなので「和4・・・和紙」と,語呂合わせで覚えるのもいいでしょう.

大鷄六と細鷄三は,2個の白○が鶏(ニワトリ)の脚で4個の赤●が大きい鶏(のトサカ),1個の赤●が細い鶏と言う覚え方で間違いは無いです.事実,打天九でも「細鷄三を大鷄六が擒する(捕らえる)」と言うルールがありますから.

残りは見かけのパターンで覚える

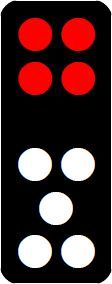

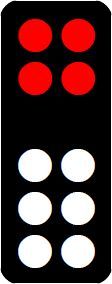

紅頭十,高脚七,銅錘六は赤い丸と「十,七,六」と言う数字で覚えるしか有りませんが,なんとなくシリーズになっている様な気がします.合わせて覚えてしまいましょう.

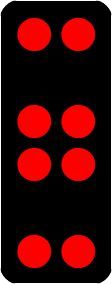

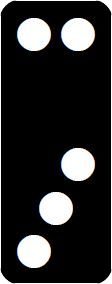

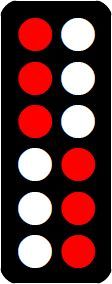

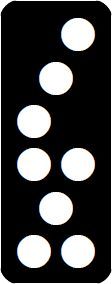

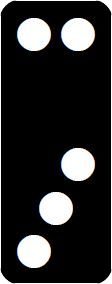

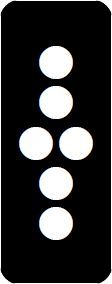

この時,邪魔になるのが武牌の七です.文牌の高脚七と並べてみました.

左側の七はまさに麻雀の七筒にそっくりです.麻雀の元祖だと言われる所以ですねぇ.

麻雀をご存じの方は「チーピン」と覚えましょう.

最後の1枚は...

右側の七は,他の共通点を見いだせないので「最後に覚える」事になりますねぇ.先に高脚七を覚えていれば,残る七はこの武牌の七しかない事になります.

高脚七は,その音の雰囲気で直ぐに覚えられます.ガオチャオチィ・・・どうです.覚えられたでしょ. 😀

強弱順序の覚え方

以上で天九牌の名称は覚えられたとしても,プレイ中に場に出ている牌と打牌しようとしている牌の強弱がすぐには判りません.

特にピップ数の数通りでは無い文牌の見極めには時間が掛かってしまいます.ここで長考してしまうと,場がしらけてしまうこともあるので早く覚えてしまいましょう.

文武混合牌

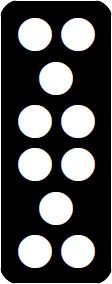

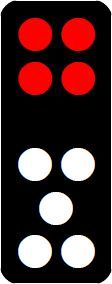

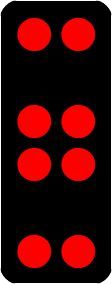

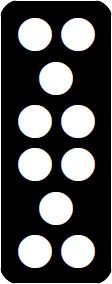

以下の文牌は文武混合牌にも使用されるので,完璧に覚える必要があります.

_r.jpg)

天は唯一無二の模様ですので間違えようが無いのですが,地と人はよく間違います.和も,一瞬ためらうような模様に見えてきます.

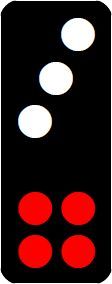

ですから私は,この4種の牌は文武混合牌としてのグループで覚えることにしました.九,八,七,五の順です.

天九九

地八八

人七七

_r.jpg)

和五五

読み方も,覚えやすい様に

天九 テンキュウ

地八 ジッパ

人七 レンチィ

和五 ワァウゥ

と言い換えています.この辺は臨機応変に...

その他の文牌の順序

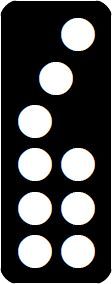

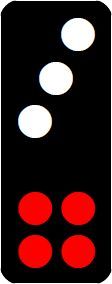

次の文武混合牌にならない文牌の順序ですが,こじつけて覚えています.つまり...

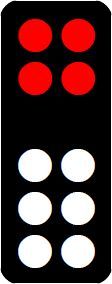

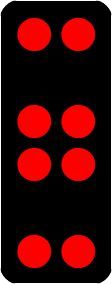

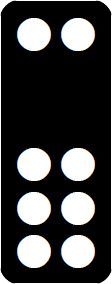

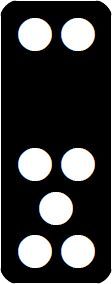

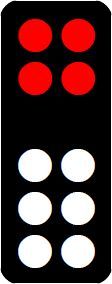

六_r.jpg)

梅花,長三,板凳

- ゾロ目

- ピップ数の多い順に並んでいる

この3枚(種)と次の斧頭が特に間違いやすいと思います.

プレイ中もよく選択肢に上がる牌ですので,ピップ数の多さで覚えてしまってください.

麻雀をご存じなら,五筒のことを梅鉢3などと言ったりしますので覚えやすいかと思います.

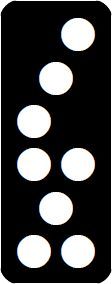

斧頭,紅頭十,高脚七

- 片方のピップ数が 6

- 他方のピップ数の多い順に並んでいる

ただ,この3枚(種)は斧頭以外,名前とピップ数が一致しているので,銅錘六と併せて,あまり間違うことは無いと思います.

斧頭はどうしても独立して覚えざるを得ないです.

銅錘六

文至尊(文尊)になる牌なので,擒尊になる牌の高脚七と併せて,まっ先に覚えてしまうでしょう.

まとめ

まとめと言うほどでも有りませんが,あまり法則性を見つけられなかった天九牌でも,ある程度グループ分けして覚えていけば早く覚えられそうに思います.

私は添付のような「暗記カード」の様な物も作ってみました.これはこれで良い方法だと思っています.是非試してみてください.A4サイズ横向きで厚手の紙に両面印刷されると良いでしょう.

ほぼ,20号(#20)サイズになっています.

[脚注]

- 中国の故事に由来するそうですが韓国も1と4が赤で,日本だけが1のみ赤(日の丸).欧米は全て黒だそうです.欧米仕様のサイコロは,U+2680 - U+2685 の UNICODE が割り当てられています. ↩︎

- 二人打ちのルール説明で斧頭を除いたのは,これが理由です. ↩︎

- 家紋に由来する名称 ↩︎

コメント